端子台の結線のときに被覆を剥く長さが微妙なんですよ。芯線が長いと感電しちゃいますからね。

そして、そもそも第二種電気工事士の技能試験ではなぜ端子台が出題されるのでしょうね?実はキチンと理由があるのですが、ここではそんな点について解説していきます!

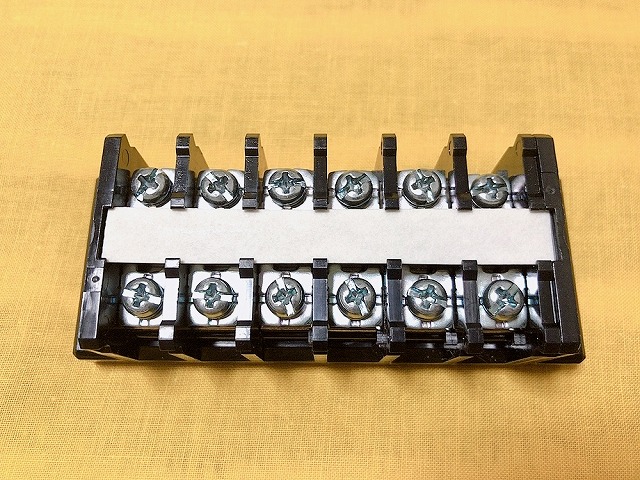

第二種電気工事士でつかう端子台とは?

器具の実物を支給する代わりに使われるもの

第二種電気工事士の技能試験では、器具の実物を支給する代わりに端子台をつかって代用します。ここでいう代用される器具とは以下のものです。

[端子台で代用される器具たち]

- タイムスイッチ

- 三相200V電動機(モーター)

- 配線用遮断器

- 漏電遮断器(過負荷保護付き)

- リモコンリレー

- 接地端子(アース端子)

- 自動点滅器

実際、上記で挙げた器具を技能試験でつかおうと思ったら大変ですよねw

そこで、第二種電気工事士の技能試験では準備するものが大変な器具に関しては端子台をつかって代用しよう!ということなのです。

電気工事の現場では「メンテナンスしやすいように、誤配線を防ぐために」という意味で端子台を使います。

第二種電気工事士の技能試験では「他の器具の代用」で端子台を使います。

それぞれ端子台をつかう理由が違うので混乱しないようにしましょう!

端子台へ結線する手順&注意点をあわせて解説

【ステップ1】外装被覆を50mm剥く

まずは外装被覆を50mm剥く作業をしていきましょう。

外装被覆を剥く長さはぴったり50mmにしなくとも良いです。

ぼくはスケールを使わないでいつも手を使って測定して剥くので、慣れてきたらスケールを使わないで時短をねらってみましょう。

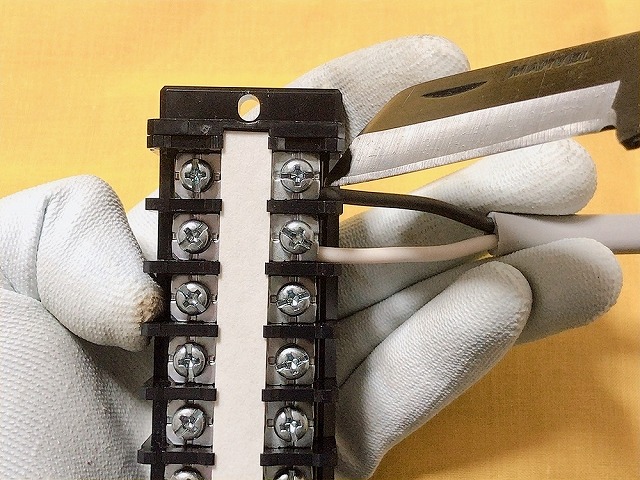

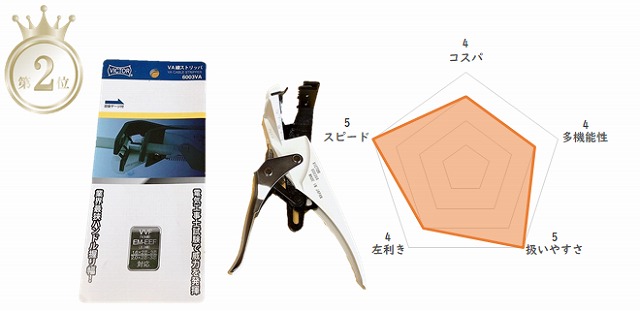

【ステップ2】心線被覆を12mm剥く

続いて、心線被覆を12mm剥く作業をしていきましょう。

そうなんですよね。ぼくが測定した限りだと、端子台へ接続するときに剥く心線被覆は12mmが丁度よいのですがとても微妙な長さですよね。

そこで、実際に端子台へ心線を差し込んで、座金よりもちょっぴり長めに心線被覆を剥く位置で印を付けちゃいましょう。

印をつけるコツとして、電工ナイフの先で芯線を傷つけない程度に電工ナイフ等で印を付けたうえで心線被覆を剥けば、ジャストサイズで結線することができますよ!

また、電工ナイフ等を使うときは片手に手袋を付けるようにすると安全に作業できるので実践してみて下さいね。

【ステップ3】接続する端子を確認する

器具の代用として端子台を使うわけですが、器具(端子台)によって接続するべき端子と電線が変わります。

施工条件をよく読んでみると「○の端子へ○色の電線を接続すること」等のような記載があります。

施工条件をよく読めば必然的に答えが分かったりしますので、施工条件は必ず読むようにしましょうね!

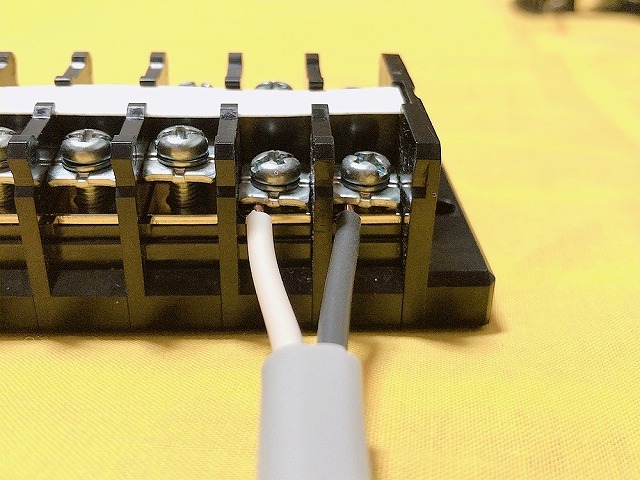

【ステップ4】端子台へ結線する

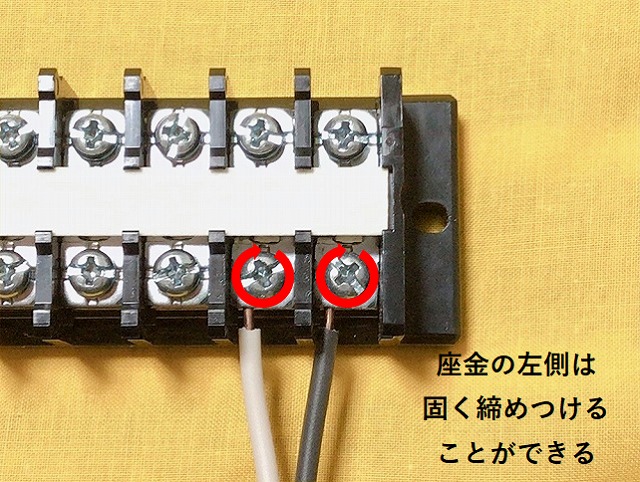

ここでいう「座金の左側」というのは以下の丸の部分です。

端子1ヶ所へ接続する心線が1本ならば「座金の左側」へ差し込んで結線すると良いでしょう。

基本ねじを締めるときは「時計回り」にドライバーを回すことになります。

そうすると「座金の左側」へ差しこんだ心線は端子台の奥へ奥へと巻きこまれ、外れにくいように結線できるというメリットがあります。

「座金の右側」へ差し込んでも欠陥にはならないので安心してください!ただ、「時計回り」にドライバーを回すので心線が外れやすくなるので注意ですね。

また、端子1ヶ所へ心線2本を差し込むときは「座金の左側・右側」の両方を使うようにすると綺麗な見栄えになりますよ。

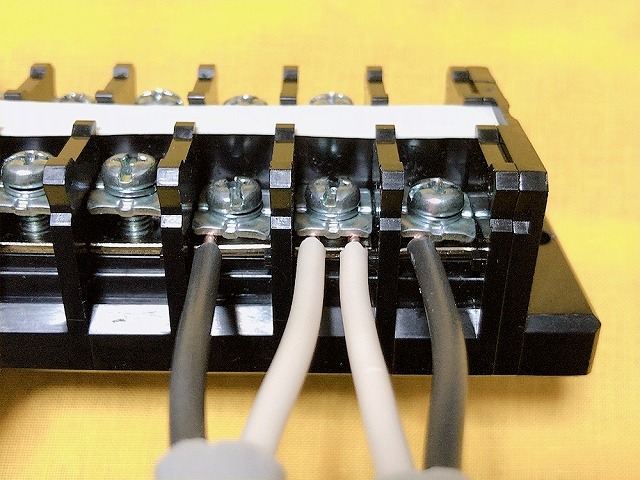

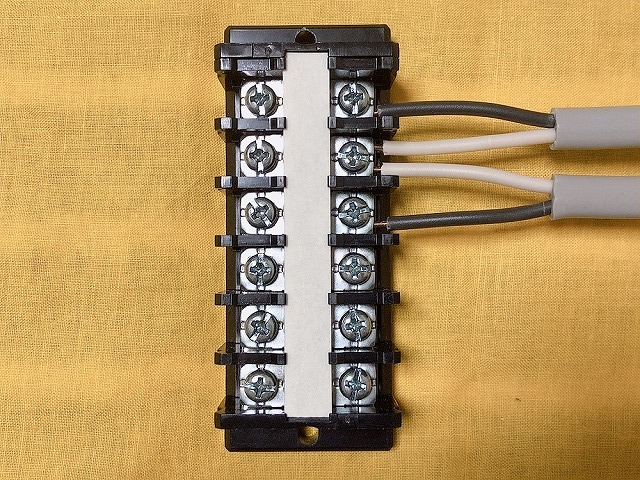

【完成】端子台へ結線できました!

形を整えて完成です!スケール不要でできると時間短縮が狙えますので、たくさん練習して慣れていきましょう。

まとめ

.jpg)

今回は端子台へ結線するときの注意点・被覆を剥くコツと手順について解説しました。

端子の締め付けのときは「座金の左側」へ心線を差しこむとしっかり固定されますよ!

また、芯線被覆へ印をつけるときに電工ナイフを使うので、手を切らないように注意して作業しましょうね。

-320x180.jpg)

お疲れさまでした!分かりやすかったらどちらか1クリックして応援をお願いします!

-640x360.jpg)

-640x360.jpg)